初探微观,志愿心燃

(夏启迪参与第三届中国国际消费品博览会志愿活动)

大一,是夏启迪探索兴趣边界的起点。怀揣着对肉眼不可见世界的强烈好奇,她主动叩开了微生物环境实验室的大门。在这里,她褪去了新生的懵懂,迅速投入基础实验技能的学习与打磨。从严谨的无菌操作技术、培养基的配制与灭菌,到微生物的分离纯化、革兰氏染色观察,再到PCR扩增与凝胶电泳分析,每一项基础技能她都反复练习,力求精准。显微镜下形态各异的微生物世界,点燃了她对生命科学的热情。

与此同时,夏启迪的生命中还有另一束光——志愿服务。她在大一便加入了生命科学学院青年志愿者协会项目部,从一名干事做起。几乎每个周末,她的身影都会出现在儿童医院,用温暖陪伴病痛中的孩子;也会活跃在校园里,参与美化环境的志愿活动。每一次伸出援手后收获的真诚感谢与成就感,让她深深爱上了这份付出。“看到他们的笑容,就觉得一切都值得。”这份源于内心的热爱,成为了她持续奉献的动力源泉。

项目深耕,能力淬炼

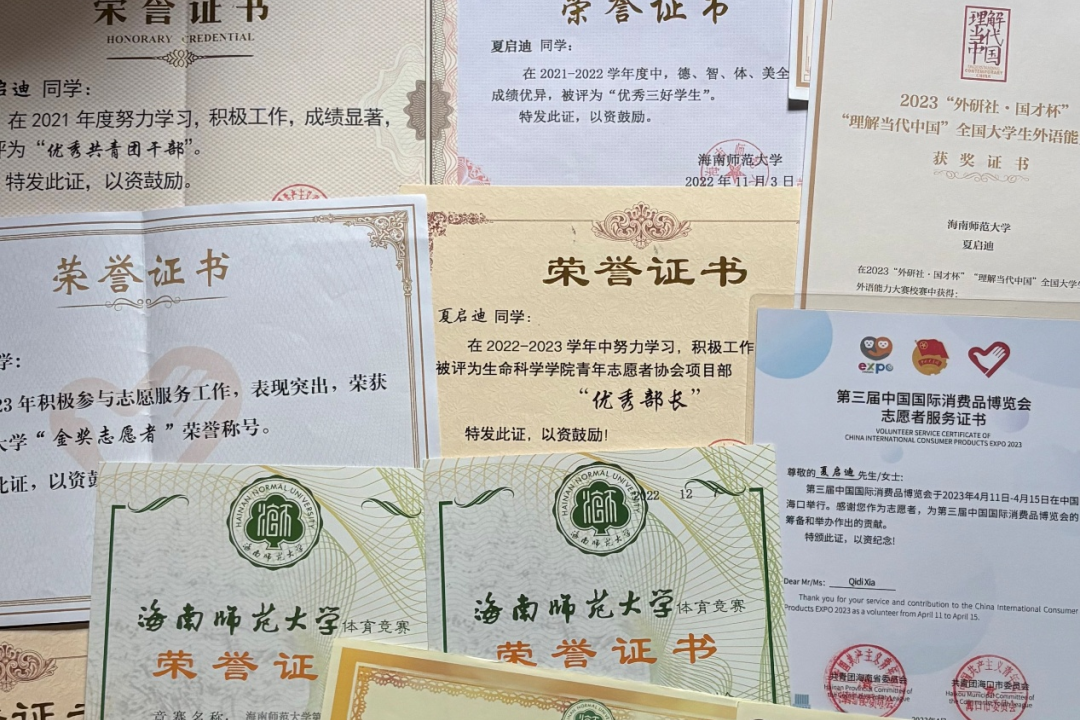

(夏启迪获得的奖状)

步入大二,夏启迪迎来了能力的全面拓展期。在实验室,她不再满足于基础操作,开始与伙伴们共同挑战更具深度的项目。他们围绕环境微生物的应用展开研究,积极申报大学生创新创业大赛。凭借扎实的前期积累和团队的紧密协作,他们的项目成功获得了省级立项。从立项申请书的撰写、实验方案的细化,到中期检查的汇报、最终成果的整理与结项答辩,夏启迪全程深度参与,最终项目顺利结项。这段经历不仅深化了她的科研实践能力,更让她深刻体会到团队协作与项目管理的重要性。

在志愿服务的道路上,她也迈上了新台阶。凭借大一时期的积极表现和对志愿工作的热忱,她成功竞选并担任了青协项目部的副部长。角色的转变意味着更大的责任。她开始投身于志愿活动的策划与组织,主导了诸如“绿色校园·瓶聚力量”的塑料瓶回收环保项目,从方案构思、宣传动员到现场执行、成果展示,都需要她精心统筹。这些实践极大地锻炼了她的沟通协调能力、活动策划能力和团队领导力。“组织活动需要考虑方方面面,协调不同的人和资源,这让我学会了更全面地思考问题,也更懂得如何与人高效协作。”她坦言,这些在志愿活动中锤炼的能力,同样是她科研路上不可或缺的助力。

学业上,她始终勤勉不辍,凭借优异的成绩和良好的综合素质,连续获得了“优秀三好学生”、“三好学生”、“优秀共青团员”等荣誉称号,为自己的大学生活增添了亮丽的注脚。

考研征途,心向科大

(夏启迪毕业照)

大三,站在人生的十字路口,夏启迪对未来进行了审慎的思考。面对生物专业相对严峻的就业形势,她深知提升平台的重要性。“既然决定考研,就要全力以赴冲击顶尖名校。名校的光环不仅是认可,更是未来更广阔机会的敲门砖。”怀着这份决心,她不顾身边“求稳”的劝阻,毅然决然地选择了离家近、科研实力享誉国内外的中国科学技术大学作为目标。这份选择,源自对顶尖学术殿堂的向往,也源于对自身潜力的坚信。

然而,通往梦想的道路布满荆棘。考研冲刺的关键期(9-10月),她却被安排了实习任务。每周四节生物课加两节自习课的实习安排、实习老师布置的繁重任务,几乎要将她的复习时间挤压殆尽。更有老师出于关心,委婉劝她考虑更稳妥的选择。但这些困难与声音,都未能动摇她分毫。夏启迪展现出惊人的时间管理能力和韧性。她抓紧一切可利用的碎片时间:去上课的路上、课间休息的片刻、食堂排队打饭的空隙,甚至偶尔想出校门改善伙食的路上,她都手不释卷,争分夺秒地背诵知识点。书本和笔记成了她形影不离的伙伴。

距离考试仅剩半个月时,一个强烈的念头在她心中迸发:“不就是背书吗?别人能做到的,我凭什么不能!”这近乎倔强的信念,成为她最后冲刺的强心剂。她将作息调整到极致:每天雷打不动六点半前起床,六点五十准时开始晨读;午晚餐时间也变成了知识点的“加餐”时刻;晚上十点半图书馆闭馆,她借着校园微弱的路灯继续苦读,直到宿舍楼即将关闭。回宿舍的路上,她依然口中念念有词。若当天的背诵任务尚未完成,宿舍楼道的灯光下,便会出现她坚持到深夜十二点半的身影。路灯下的独行,楼道里的低语,都是她与梦想对话的印记。

最终,这份超乎寻常的坚持与信念,让她在激烈的竞争中突出重围,成功敲开了中国科学技术大学的大门。

微光汇聚,前路可期

回望大学四年,夏启迪的足迹清晰而坚定:在微生物实验室里探索未知的奥秘,在志愿服务的现场传递温暖的力量,在考研的孤勇征程中淬炼不屈的意志。她的故事,是关于热爱驱动选择、责任塑造能力、信念支撑坚持的故事。从显微镜下的微观世界,到服务社会的广阔天地,再到顶尖学府的科研殿堂,夏启迪用实际行动证明:真正的光芒,源于内心的热爱与脚踏实地的耕耘。每一次微小的坚持,每一次全情的投入,终将汇聚成照亮前路的炬火,引领她走向更辽阔的星辰大海。